エッセイブログの更新通知はこちらから。不定期更新でも見逃しません😚

学習塾カレッジ塾長のXアカウントです。

公私ごちゃまぜでつぶやいています。よかったらフォローしてください😘

中学生にとっての6月は悪魔的なスケジュール

まもなく6月です。毎年のことながら、受験をメインとして見た場合、中3の「6月スケジュール」は悪魔的なものを感じるほどに過酷です。

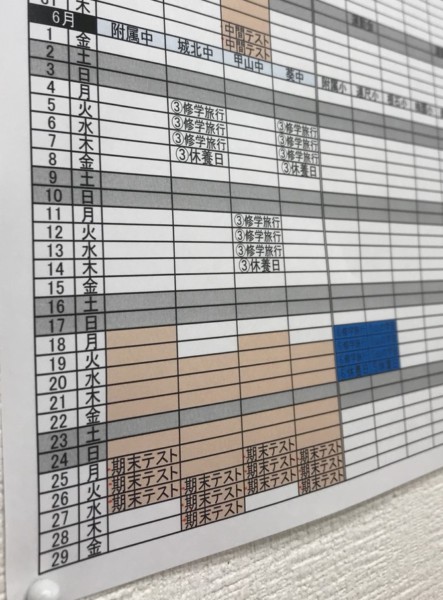

これはカレッジに通う子たちが在籍している中学校の主な行事一覧ですが、岡崎市内の多くの中学校では6月末に期末テストが行われます。

その少し上を見るとお分かりいただけるように、多くの学校でこの時期に「修学旅行」が組まれています。

4月下旬に早々と修学旅行があった附属中を除けば、市内のほとんどの学校が、同じように1学期中間テストと期末テストの日程のほぼ真ん中に、修学旅行が組まれているのです。

修学旅行は、中学校生活最大の楽しいイベントと言っても過言ではなく、何か月も前からそれに向けて準備をしているわけですから、多少羽目を外して先生に怒られるくらい心から満喫してきてほしいと個人的には思っています。

そう思ってはいますが、先ほど僕が「6月のスケジュールは悪魔的」と言った直前に、下線付きで書いたように「受験をメインとしてみた場合」は、やはりこれはかなりのキツさを感じるスケジュールと言えるでしょう。

期末テスト直前期に、時間も心も奪われる修学旅行。

それだけではありません。

ちゃんと受験に向けた「段取り」を分かっている受験生の多くは、この6月に漢検や英検を受けるのです。

入試に有利な漢検・英検

漢検や英検は取っておくと入試に有利というのは決して噂話ではありません。

取得級によっては、入試の際に優遇を受けられることを公表している学校はたくさんあります。

検索メニューで、いろいろと絞り込めるのでお住いの地域の高校を検索してみてください。

上記の「検定優遇校」でなかったとしても、調査書(内申書)に書かれていれば、プラスになることはあってもマイナスになることはありません。

自らの「装備」を1つでも増やしておくことは重要なことです。

ちなみに、先ほどの検定優遇校の提示している「級」をご覧いただければわかりますが、高校入試では漢検・英検ともに3級以上を狙ってください。(4級以下は、一般的に調査書にもあまり書かないと思います。)

くり返します。

入試の「装備」としての検定なら、必ず3級以上を受けましょう。

中3で英検・漢検を受ける場合の段取り

では「段取り」とは何でしょうか。

漢検も英検も、年に3回試験が実施されます。

検定日は例年以下のようになっています。

漢検:①6月 ②10月 ③2月

英検:①6月 ②10月 ③1月(二次試験はそれぞれおよそ1か月後)

受験を意識して検定を受ける場合、③では意味がありません。

なぜなら、合格発表日には高校入試は終わっているからです。

つまり、受験に向けた「装備」を整えるために検定を受けるならば、実質年間2回しか受けられないということになります。

このことを把握しておくと、①を受けることの必要性は容易に思い浮かびます。

①3級合格 → ②準2級に挑戦

①3級不合格 → ②3級に再挑戦

①漢検3級 → ②英検3級

バリエーションはさまざまです。

ただ、中3生は「今まで受けたことがないから」と言って①を4級からスタートするのはやめましょう。

①から3級を受けて、だめなら②でリベンジすればよいのですから。

いずれにしても、①をスルーしてしまうと、②のワンチャンスに全てをかけるしかありません。

漢検と英検は実施月は同じでも実施日は異なるので、②に2種類受けることは可能ですが、10月は中学校の2学期中間テストもあり、ここに2種類の検定を放り込むのはかなりの負担を抱えることになるので、個人差はありますがあまりおおすすめはできません。

4日間の勉強で『漢検2級』に合格!?

「段取り」通りに6月に検定を受ける子も、今回はスルーして10月の検定を受ける子も、その月の行事予定を考えれば、共通しているのは「時間がない」ということです。

というわけで、そんな時間がない中でも何とか合格したい受験生のために「4日間の勉強で『漢検2級』に合格する方法」を伝授します。

実はこれは、僕自身の3年前の体験談になります。

ですから、正しくは「4日間の勉強で『漢検2級』に合格した方法」ですね。(´艸`*)

くれぐれも、「なんだ自慢話か」とくだらないものの見方をするのはやめてください。

漢検に限らず、いろいろな「勉強の仕方」に通じる大切なお話をするつもりです。(-“”-)b

まず、漢検の級別レベルを確認しましょう。

3級 :中学校卒業程度

準2級:高校在学程度

2級 :高校卒業・大学・一般程度

※常用漢字がすべて読み書き活用できるレベル

立場上、僕には2級以外の選択肢はありませんでした。苦笑

ちなみに漢検1級は、僕の中で「クイズ王を目指すと決めたら受ける級」と理解しています。(;^ω^)笑

先生だから余裕だろとか思ったらあかんぜ

「先生は漢検なんて勉強しなくても大丈夫でしょ」というのは大間違いです。

たしかに、級によってはあまり勉強しなくてもよほど大丈夫な級もあるでしょう。

しかし、使わないものは忘れるのです。

当時も今も授業しているのは中3までですし、前職の塾には中学生の「国語」の授業がありませんでしたので、中学漢字ですらテスト前しか授業では触れる機会がありませんでした。

それに、問題を見れば分かりますが、漢検2級は「高校卒業・大学・一般程度」とはいうものの、かなり読書家の一般社会人でも何も勉強せずに受けたら100%落ちます。

2級に出題される四字熟語などは日常的に使用するものはかなり少なく、見たことのないものもたくさんありました。

なかなか勉強方法の話を始めずに申し訳ありませんが、もう少し順を追ってお話させてください。

エピソード型が好きなんです(´艸`*)

漢検直前の日商簿記検定

時は2015年(平成27年)5月。

僕は翌年に控えた起業準備のため忙しく動き回っていました。

同時並行で前職の仕事も一切の手を抜くことなく行っていた時期です。

朝、次女を幼稚園に車で送り、午前中は起業準備。

午後は前職の仕事をして、退勤後深夜まで起業準備。

そんな毎日でした。

起業準備というのは、自分が創る塾の構想を練ったり、他塾調査をしたり、融資を受けるための事業計画書を作ったりとさまざまでした。

ある日、起業相談に乗っていただいていた税理士さんがこんなことを言いました。

「西川さん、簿記の勉強されたことありますか?」

僕はそういう商業系資格を何も持っていませんでしたし、勉強したこともありませんでした。

「簿記の勉強をしてなくても社長業をやっていくことはできますが、簿記3級の知識は持っておくと何かと実務で役に立ちますよ。」

そういえば、「マネーの虎」の動画の中で、社長さんたちが簿記の知識がない人(経営者になろうとしている人)をボロカスに言っている場面をみたこともありました。(; ・`д・´)トラ

僕はその日のうちに簿記3級の申し込みをしました。

ただ、一つだけ問題が。

実は、その何日か前に僕は漢検の申し込みをしていたのです。

学生のころ、英検を受けたことはありましたが、漢検を受けたことはなかったので今後より具体的なアドバイスをするために一度受けておこうか、という思いつきからの漢検申し込みでした。

この検定日程はなかなか強烈なものでした。

当時の卓上カレンダーでご説明します。

もともと予定していた漢検の一週間前に簿記検定が割り込んできた感じです。

簿記を優先せざるを得ない状況でした。

なぜなら、簿記を勉強することで何が身につくのかすら分からず、基本の基本である「貸方」「借方」などの用語もまったく文字通りの意味だと勘違いしている状態だったからです。

そんな白紙の状態から、仕事と起業準備をしながら、およそ1か月で合格するのは大変な道のりだと思えました。

漢検の勉強もしなければ受からないことは分かっていましたが、それでも既に持っている知識である程度はいけるのではないかと(先ほどの話と矛盾することを承知で)無理やり甘く思い込むことにして、とにかく検定については簿記を優先し、簿記検定が終わったら漢検の勉強をしようと考えました。

勉強方法を語る前に、言葉に説得力を持たせるために結果からお見せします。

大学受験以来の激しいテスト勉強でした。(*‘∀‘)笑

4週間必死に勉強して簿記検定の日を迎えました。

終わった直後に、漢検に向かって動き出す予定でしたが、4週間休みなく頑張って緊張が解けてしまったのか、雨が降る中傘もささずに徒歩で家まで帰ったからなのか、ここから体調を崩します。

前職でもこの時期はテスト対策期間でしたので、体調不良なんかで休むわけにはいきません。出勤時間以外の時間はなるべく寝て体を休めることにしました。

その結果、漢検に向けて動き出すのが水曜日になってしまい、残り4日という厳しい状況に自ら追い込んでしまったのです。

これが「4日間」の真相であり、本当はもう少し勉強時間があるに越したことはないとお考えください。苦笑

最強の問題集「カバー率測定問題集 漢検マスター」

さて、お待たせしました。

ここからが「4日間の勉強で『漢検2級』に合格した方法」です。

僕はまず本屋さんに行きました。

漢検2級を最短距離で合格に導いてくれる問題集を探すためです。

有名出版社から販売されているものを一通りみましたが、そんな中で異彩を放つ問題集を見つけました。

「はじめに」の文言は、たいていどの出版社もなかなかの啖呵を切っているものですが、この問題集は「本書は、漢字検定【2級】の『合格点』を1冊だけでカバー、得点できる唯一の問題集です。」との言葉通り、中身も実によくできていて、わざわざ別冊の模範解答と対照させる必要も辞書で調べる必要もない作りで、わずかな時間も惜しい僕にとっては本当に素晴らしく秀逸な教材でした。

旺〇社など認知度の高い大手の問題集を手にとってしまいがちですが、認知度は低くてもとても質の良いうちのような塾がある(´艸`*)テヘ のと同様に、他の漢検問題集と比べても「最強」であることは僕が保証します。

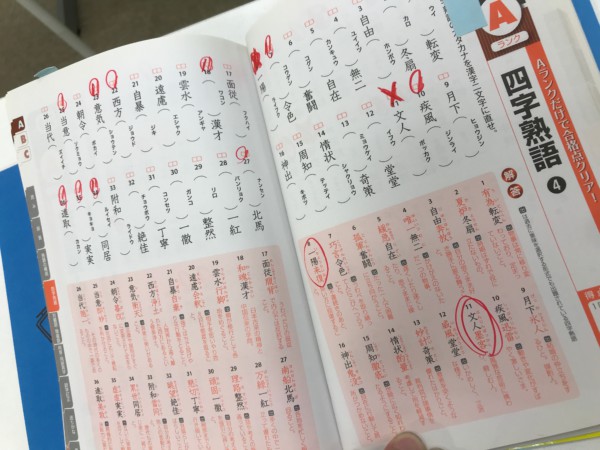

この本は、A・B・Cの3つのランクに分類されていて、Aランクの問題だけでも2級合格点の80%をクリアできる内容になっています。

Bランクは本番で90%正解できる内容、Cランクは満点狙いの内容です。

僕はいちおうBランクまで勉強しましたが、検定を終えて「ほとんどAランクからの出題だった」というのが率直な感想です。

つまり、Aランクの勉強だけでも80%ギリギリと言わず、そこそこ余裕を持って合格できる内容が収められているということです。(毎回同じとは断言できませんが。)

ちょっと余談

優れた教材を手に入れることは、優れた塾に入ることと近い意味を持ちます。

特に漢検のように、読解力をほぼ必要としないものについて、わざわざ「漢検のためだけに」塾に行く人は少ないでしょう。

立派に「教材が塾」になってくれます。

ただ、リアルでもそうですが、塾に入っただけで成績が上がるというのは幻想であって、習ったことの復習を適切な方法で行い、演習量や家庭学習量を増やさなければ成績が上がることなどないのです。

どこかの塾をやめてきた人の多くは、前に在籍していた塾のことを悪く言います。

特に、塾を転々としている人に共通することは成績が上がらない原因を環境のせいにすることです。

その根本的な部分を理解しない限り、どこの塾に行っても成績は上がらないでしょう。

(もちろん、その塾の全員が成績が上がっていないのであれば、塾そのものに問題がある可能性もありますが。)

「この本買ったけど、全然合格点に足りなかったじゃないか」という人は、適切な方法で勉強をしていないか、そもそも買っただけで何もしていないかです。文句を言う前に、自分を見つめなおしてみてください。(真面目)

漢検合格のための勉強方法!

さて、肝心の勉強方法のお話です。

なぜそうなるのかという理屈を必要とする勉強は、説明を聞いたり教科書や参考書を読んだりしてまず内容理解をする必要があります。

ばっちり理解できていなくても、「なんとなく」くらいは理解した状態で問題演習をします。

問題を解いてみて、「ああなるほど!」と理解が深まることはよくありますので、これでさらに類似演習を重ねていきます。

しかし、漢字には「なぜ」の部分がないに等しいので、いきなり演習、つまり問題を解くところから入ります。

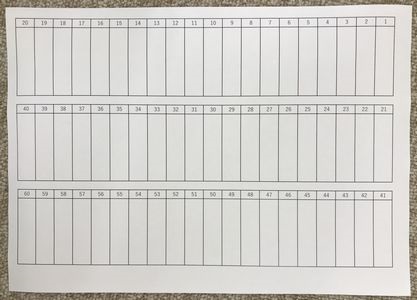

この問題集は、どのページも最大で56問まで掲載されていましたので、1-60まで番号が振ってある「解答用紙」を大量に用意しました。

問題を解くときの注意点としては、必ず1ページずつ答え合わせをすることです。

まとめて答え合わせをすると、数が多すぎて雑になりがちですし、「何だったけー」と悩んだ頭の汗が乾かないうちに正しい答えを印象付けることは、忘却曲線の流れにあらがうために重要です。

そして、間違えた問題には必ず印をつけます。

間違えた問題は、紙(ノート)に数回書いて練習をし、覚えたつもりになったところで、間違えた問題だけもう一度解きます。(これが意外と覚えられていなかったりもするのです苦笑)

このとき、間違えた問題につけた印はいじりません。

とりあえず、1ページの間違えた問題の復習が終わったら、次のページに進みます。

この本は、「①読み ②部首 ③熟語の構成 ④四字熟語 ⑤対義語・類義語 ⑥同音・同訓異字 ⑦誤字訂正 ⑧送り仮名 ⑨書き取り」のページで構成されており、読みと書き取り以外はそれほどページ数が多くありません。

ですから、先ほどのやり方で1ページずつ進めていき、例えば「四字熟語」の章が終わったら、もう一度その「章」の初めにもどり、間違えた問題を解きます。

ここで正解出来たら、不正解のマーク「/」は「〇」に書き換えます。

またしても間違えてしまった問題は、「/」が「✕」に昇格(降格かw)します。

このとき注意することがあります。

「完璧」を求めすぎないことです。

生徒でも、あるページが完璧になるまでひたすらそのページをくり返している子がいます。

それは時間があるときや、そのページだけが範囲のときはいいことなのですが、膨大な出題範囲の中でそれは賢いやり方とは言えません。

くり返すことを前提に、その段階ではまだ不十分なところが残っていてもどんどん進みましょう。

そして、Aランクが終わったら、最初にもどって今度は間違えた問題だけでなくすべての問題を解きなおします。

どうしても時間的な余裕がなければ、やはり間違えた問題だけでもかまいません。

まとめるとこうなります。

① ノートまたはウラ紙などの用紙を準備する。

② 問題を解く。(1ページずつ答え合わせをする)

③ 間違えた問題に印をつける。

④ 間違えた問題の練習をする。

⑤ 間違えた問題だけ解きなおす。(印はいじらない)

⑥ 次のページに進み、同じことを繰り返す。

⑦ 単元(部首・四字熟語など)が終わったら、もう一度戻って間違えた問題を解きなおす。

※正解していたら印を〇に変え、またも不正解なら目立つように✕をつける。

⑧ 完璧でなくても先に進む。

⑨ Aランクが終わったら、最初に戻ってすべての問題をもう一度解きなおす。

⑩ くりかえす。

僕は4日間(午前中3時間と深夜に帰宅してから2時間)、ひたすらこれをくり返し95%超えで合格しました。

頭を使わない「作業」になってはいけない。

何か気づきませんか?

あれ? フツーじゃね?

そうなんです。

普段から正しく勉強している人にとっては、何一つ目新しいことはなく、ごくごく普通の勉強方法です。

しかし、特に「漢字の勉強」となると学校の宿題の弊害なのか、やたらめったら同じ語句をノートにびっしり書きまくる勉強方法に走る子は後を絶ちません。

どうせ同じく書くなら、解いた問題の答えをびっしり書けばいいのです。

前者と後者の違いは、単純ではありますが、根本的で重要な違いです。

それは、「頭を使わない作業」か、「頭を使う勉強」かというものです。

テスト勉強とは「間違い直し」である。

カレッジの子たちや、ちゃんとした勉強方法を教えてもらえる塾に通っている子たちには当たり前のことであっても、意外と「勉強方法が分からない」という子が多いのは事実です。

テスト勉強で、「ノートまとめ」を始めたら完全に方向が誤っていますので、お通いの塾の先生に相談してください。

以下は今月の塾内通信の一部分です。こちらもよろしければご参考にどうぞ。

突き詰めれば、テスト勉強とは「間違い直し」です。間違い直しが不十分な子は決して成績が上がることはありません。同じ問題をもう一度やったときにできるようになっておくことが重要です。

「間違えた問題は自分が落ちた落とし穴。埋めずに歩き出すから同じ落とし穴にまた落ちる。」

テスト前にいかにたくさん落とし穴を発見し、それを埋めておくことができるかが勝負です。間違えたからといって、何も考えずにすぐに赤で模範解答を写し書きしてしまうことは、落とし穴を埋めたことにはなりません。きちんと解決するまで取り組みましょう。

今回は漢検を題材にはしましたが、いろんな勉強に共通することも多く含まれています。

早めに勉強方法を修正して、いい教材、塾を有効利用してくださいね。

¥879

(2026/02/23 22:26:17時点 Amazon調べ-詳細)

¥918

(2026/02/24 00:26:29時点 Amazon調べ-詳細)

それではまた。

エッセイブログの更新通知はこちらから。不定期更新でも見逃しません😚

学習塾カレッジ塾長のXアカウントです。

公私ごちゃまぜでつぶやいています。よかったらフォローしてください😘