01

2017.09

ジェイコブ・バーネットが伝えたかったことは「大切なのは学びじゃない」ということではない。

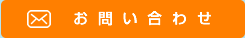

この少年に見覚えがあるでしょうか。

彼の名はジェイコブ・バーネット。

きっと近い将来、そして未来において、

アルベルト・アインシュタイン

レオナルド・ダ・ヴィンチ

トーマス・エジソン

アイザック・ニュートン

ニシカワ・ケーン

などのように、

「ジェイコブ・バーネット」という名は、人類が記憶しておくべき名の一つとなるかもしれません。(一部、例に不適格な人名が含まれておりました( ;∀;)スミマセン!)

天才 ジェイコブ・バーネット

生まれた月日までは知らないのですが、1998年生まれとのことなので、今年19歳になるのかな?

彼は、2歳の時にアスペルガー症候群(高機能自閉症)と診断されました。

しかし彼は、10歳の時に、たった2週間で代数学、三角法、他の中学の教科、高校で学ぶ数学、そして大学1年で習う微積分学を習得し、米インディアナ大学-パデュー大学インディアナポリス校(IUPUI)に入学します。

彼は今、同大学大学院に在籍し、ビッグバン理論を「計算上ありえない」と否定し、その論破を目指しているそうです。

アインシュタインの推定IQを上回るそんな天才児が、日本でも一躍有名になったのは、彼が13歳のときにニューヨークで行われた講演会でのスピーチが大きな話題となったことがきっかけでした。

講演会スピーチ

僕も、彼の名前は当時Facebookで流れてきたそのスピーチの記事によって知ることになる。

ただ、その記事の「見出し」を読んで僕は、

とまでは言わないが、

的な感覚になった記憶がある。

当時読んだ記事がどれだったかはっきりは覚えていないのですが、今検索しても似たような見出しが並んでいるので、いくつかを紹介します。

■アインシュタイン以上のIQを持つ、自閉症の少年のスピーチ。「大切なのは学びじゃない」

■学ぶことを止めろ!「IQ170の天才少年」による驚きの勉強法とは

■「学ぶことを今すぐやめよう」 IQ170の13歳少年が語った、”天才”の条件

「切り取り」の恐怖

ところで、皆さんは、ジェイコブ・バーネットのスピーチを聞いて(読んで)、どのように解釈されますか?

僕は、「あること」を恐れながら、まずスピーチの部分的な抜粋記事を読みました。

・・・読み終えて、ますます「あること」への恐怖が少しずつ増していきます。

実際のスピーチ全文を活字にしても長くて読む気にならない読者も少なくありません。

ですから、記者が要点を絞って記事にするのだと思います。

結果、前後の文脈がカットされ、発言者の意図が正確に伝わらず、誤解が拡散していくことはよくある話。

僕は、スピーチの全文を探しました。

そして、あどけなさの残る13歳の少年が、意気揚々と興奮気味にスピーチしている映像を見つけました。

彼の話は終始一貫しています。

自身も含めた何人かの天才といわれる人物を例に出し、学ぶことを中断して考えることをした人物が、新しいものを作ることに成功した、という話だ。

これは、「学ぶことなど必要ない!」という話でしょうか。

「学ぶだけで満足していたら、何も新しいものは創造できないぜ!」

「新しいものを創造するために大切なのは、学ぶことから考えることに変化することだよ」

という話ではないのでしょうか。

既存のものにとらわれない自由な発想を持つことが大切だと語ってはいるが、学ぶ価値を否定するものでは決してない。

しかしどうでしょう。

このスピーチを紹介する記事の見出しには

・大切なのは学びじゃない

・学ぶことを止めろ!

・学ぶことを今すぐやめよう

など、学ぶことへの否定を感じさせる言葉が並んでいます。

僕が感じた「あること」への恐怖心とは、大衆ウケのいいフレーズにされたこれらの記事が多くの人に読まれているという事実から、このスピーチが「学び不要論」として拡散していくのではないかということです。

学ぶことは無駄ではない

実際僕も、記事やスピーチの全文を確認する前にこの見出しを見て「ん?」となりました。

でもきちんと読めば、別に学ぶことが無駄だとか、不要だとかいう記事ではないことに気付きます。

しかし、当然ながら最初から最後まできちんと読む人ばかりではないし、ナナメ読みなどは僕もよくします。

それに、スピーチそのものも誤解を招きやすい言い方ではあります。

事実、講演会の映像の中で、彼が「みんなには、これからの24時間、学ぶことを禁じます!」と言った直後、聴衆の一人が「イエィ!」と声を上げていました。

彼は、学ぶことを禁じて、好きなことをして遊んでろと言ったのではないのに。

記事に寄せられていた読者からのコメントは、やや恐れていた事態に近いものがありました。

「もっと学ぶことを減らし、考える時間を増やすべきだ」という提言的なものも見受けられます。

それぞれの受け取り方、解釈の仕方、感じ方をここで否定するつもりはありません。

ただ、一言だけつぶやきたい。

・・・それ、前やったよね?

「ゆとり教育」

(; ・`д・´)

優秀な人間は、環境に不満を言わない。

ただ、制度や社会の風潮を批判するコメントも見かけた中に、なるほどと思うものもたくさんありました。

大学全入時代を迎えた現代では浪人することも少なくなり、多くの若者が、小中高大そして社会人へとノンストップで駆け上がります。

ジェイコブ・バーネットが言う「考える」時間を確保するのは、難しい社会の風潮と言えるかもしれません。

制度的な話で、学ぶ内容を減らすことなく考える時間を確保するには、学習内容の前倒しなど、さまざまな大改革が必要となりそうです。

それを待っていたら、改革実行よりも先に子どもたちは大人になってしまうでしょう。

だから制度や社会の風潮が変わるのをあきらめろ、と言っているのではありません。

ただそれには、長い時間がかかるということです。

「優秀な人間は、環境に不満を言わない」という言葉を聞いたことがあります。

大切なのは、現状の中で「ならばどうする」と頭を使うことだという意味でしょう。

子どもたちだけではありません。

僕ら指導者も、今現状の環境のまま、学ぶことから考えることへ変化させる時間を確保するにはどうするべきか考えていかなければならないですね。

(おわり)

それではまた。

エッセイブログの更新通知はこちらから。不定期更新でも見逃しません😚

学習塾カレッジ塾長のXアカウントです。

公私ごちゃまぜでつぶやいています。よかったらフォローしてください😘